マイコプラズマ肺炎についてまとめてみた

はじめに

マイコプラズマ肺炎は咳もしくは発熱を主訴とすることが多い疾患で非定型肺炎に分類される。マイコプラズマ肺炎は通常通年性にみられ、普遍的な疾患である。欧米において行われた罹患率調査のデータからは、報告によって差はあるものの、一般に年間で感受性人口の5~10%が罹患すると報告されている。本邦での感染症発生動向調査からは、晩秋から早春にかけて報告数が多くなり、罹患年齢は幼児期、学童期、青年期が中心である。病原体分離例でみると7~8歳にピークがある。

病原体

病原体は肺炎マイコプラズマ(Mycoplasma pneumoniae )であるが、これは自己増殖可能な最小の微生物で、生物学的には細菌に分類される。他の細菌と異なり細胞壁を持たないので、多形態性を示し、ペニシリン、セフェムなどの細胞壁合成阻害の抗菌薬には感受性がない。臨床検査で培養を行うことは現実的ではない。感染様式は感染患者からの飛沫感染と接触感染による。地域での感染拡大の速度は遅い。感染の拡大は通常閉鎖集団などではみられるが、学校などでの短時間での暴露による感染拡大の可能性は高くなく、友人間での濃厚接触によるものが重要とされている。病原体は侵入後、粘膜表面の細胞外で増殖を開始し、上気道、あるいは気管、気管支、細気管支、肺胞などの下気道の粘膜上皮を破壊する。特に気管支、細気管支の繊毛上皮の破壊が顕著で、粘膜の剥離、潰瘍を形成する。気道粘液への病原体の排出は初発症状発現前2~8日でみられるとされ、臨床症状発現時にピークとなり、高いレベルが約1 週間続いたあと、4~6週間以上排出が続く。

感染により特異抗体が産生されるが、生涯続くものではなく徐々に減衰していくが、その期間は様々であり、再感染もよく見られる。

臨床症状

潜伏期は通常2~3週間で、初発症状は発熱、全身倦怠、頭痛などである。咳は初発症状出現後3~5日から始まることが多く、当初は乾性の咳であるが、経過に従い咳は徐々に強くなり、解熱後も長く続く(3~4週間)。特に年長児や青年では、後期には湿性の咳となることが多い。鼻炎症状は本疾患では典型的ではないが、幼児ではより頻繁に見られる。嗄声、耳痛、咽頭痛、消化器症状、そして胸痛は約25%で見られ、また、皮疹は報告により差があるが6~17%である。喘息様気管支炎を呈することは比較的多く、急性期には40%で喘鳴が認められ、また、3年後に肺機能を評価したところ、対照に比して有意に低下していたという報告もある。昔から「異型肺炎」として、肺炎にしては元気で一般状態も悪くないことが特徴であるとされてきたが、重症肺炎となることもあり、胸水貯留は珍しいものではない。

他に合併症としては、中耳炎、無菌性髄膜炎、脳炎、肝炎、膵炎、溶血性貧血、心筋炎、関節炎、ギラン・バレー症候群、スティーブンス・ジョンソン症候群など多彩なものが含まれる。

理学的所見では聴診上乾性ラ音が多い。まれに、胸部レ線上異常陰影があっても聴診上異常を認めない症例があり、胸部レ線検査が欠かせない。胸部レ線所見ではびまん性のスリガラス様間質性陰影が特徴とされてきたが、実際には多いものではなく、むしろウイルス性、真菌性、クラミジア性のものに多いと報告されている。マイコプラズマ肺炎確定例では、大葉性肺炎像、肺胞性陰影、間質性陰影、これらの混在など、多様なパターンをとることが知られている。血液検査所見では白血球数は正常もしくは増加し、赤沈は亢進、CRP は中等度以上の陽性を示し、AST 、ALT の上昇を一過性にみとめることも多い。寒冷凝集反応は本疾患のほとんどで陽性に出るが、特異的なものではない。しかしながら、これが高ければマイコプラズマによる可能性が高いとされる。

病原診断

確定診断には、患者の咽頭拭い液、喀痰よりマイコプラズマを分離することであるが、適切な培地と経験があれば難しいことではない。しかしながら早くても1 週間程度かかるため、通常の診断としては有用ではない。近年迅速診断としてPCR 法が開発されており、臨床的に有用性が高いが、実施可能な施設は限られている。

臨床の現場では血清診断でなされることが多い。補体結合反応(CF)、間接赤血球凝集反応(IHA)にて、ペア血清で4倍以上の上昇を確認する。単一血清で診断するには、それぞれ64倍以上、320倍以上の抗体価が必要である。近年、粒子凝集法(PA)、蛍光抗体法(IF)あるいは酵素抗体法(ELISA)によるIgM、IgG抗体の検出も可能となっている。

治療・予防

抗菌薬による化学療法が基本であるが、ペニシリン系やセフェム系などのβ‐ ラクタム剤は効果がなく、マクロライド系やテトラサイクリン系、ニューキノロン系薬剤が用いられる。一般的には、マクロライド系のエリスロマイシン、クラリスロマイシンなどを第一選択とするが、学童期以降ではテトラサイクリン系のミノサイクリンも使用される。

抗凝固薬の使い分けについて学ぶ

ポイント

・抗凝固薬の適応疾患

・心房細動に対する使い分け

・中等度以上のMSや人工弁置換術後の抗凝固薬はワルファリンを

はじめに

抗凝固薬の適応疾患は大きく分けると心房細動の血栓塞栓症の一次または二次予防、血栓塞栓症(DVT、PE)の一次予防、治療または2次予防、人工弁置換術後の血栓塞栓症の一次予防などがある。

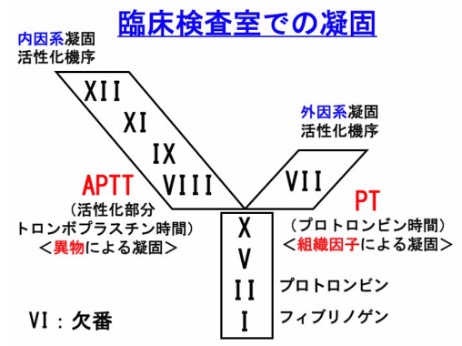

そもそも抗凝固薬と言えば、大きく分けて2種類

・DOAC(Direct oral anticoagiulants)

・ワルファリン:凝固因子のうちⅡ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹの凝固因子の阻害。

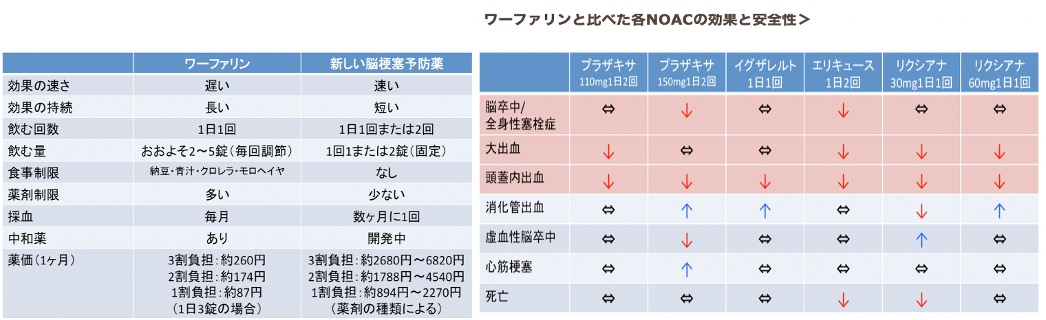

DOACは現在使用されているものとしてはダビカトラン(プラザキサ)、リバーキサロン(イグザレルト)、アピキサバン(エリキュース)、エドキサバン(リクシアナ)の4つ。ダビカトランだけはトロンビン(第Ⅱ因子)の阻害であるがそのほかは第Ⅹa因子阻害である。

抗凝固薬のエビデンス

・ワルファリンは脳梗塞を3分の1に減らし死亡率を4分の1に減らす。

・DOACは心房細動の塞栓予防としても塞栓症の治療としてもワルファリンと比較して同等あるいは優位、出血の副作用としては全般的には同等あるいはそれ以下と言われている。

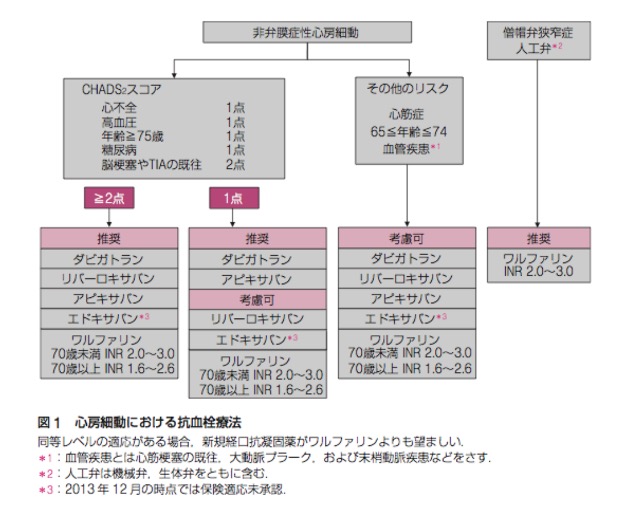

日本のガイドラインでは僧帽弁狭窄症や人工弁においてはワルファリンを、非弁膜症性心房細動においては血栓リスクに応じてワルファリンまたはDOACによる抗凝固を推奨している。

欧州のガイドラインでは中等度以上のMSがある場合か機械置換術後についてはワルファリンが適応となりそうでなければCHA2DS2―VAScスコアに応じた抗凝固療法を推奨している。特にDOACの適応があればワルファリンではなく積極的にDOACの使用を推奨している。

ここがポイント

日本のガイドラインでは心房細動は弁膜症性(リウマチ性僧帽弁疾患(主に狭窄症)と人工弁(機械弁、生体弁)置換術後)とそれ以外の非弁膜症性心房細動に区別している。一方で欧州のガイドラインでは各国ガイドラインにおける非弁膜症性の定義が多少異なり、弁膜症としつつも僧帽弁狭窄症以外の弁膜症と抗凝固薬の選択についてのエビデンスが乏しいことに言及し非弁膜症性とは表現せずに、具体的な基礎疾患について表記するようにしている。米国のガイドラインでは非弁膜症性を中等度以上の僧帽弁狭窄症または機械弁でない心房細動と表記している。

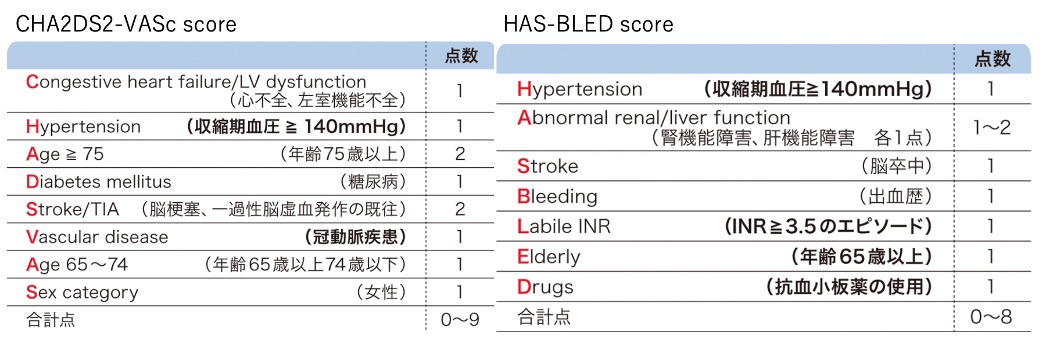

ESC(欧州心臓病学会)心房細動管理ガイドライン2012では、CHA2DS2-VAScスコア2点以上で経口抗凝固療法が推奨されています。CHA2DS2-VAScスコアは低リスクをより詳細にリスク評価するためのツール。

主な臨床試験まとめ

・プラザキサ(ダビカトラン):RELY

・イグザレルト(リバーロキサバン):ROCKET―AF

・エリキュース(アピキサバン):ARISTOTLE

・リクシアナ(エドキサバン):ENGADE AF―TIMI 48

DOACのメリットとデメリット

メリット

・容量調整が不要

・薬品や食品との相互作用が少ない

デメリット

・ダビカトラン以外には現在使用可能な拮抗薬がない

・腎機能障害患者には使いずらい。高度腎機能障害がある場合や透析患者には使用できない。具体的にはダビカトランはCCr30未満、そのほかは15未満では禁忌となる。

症例から学ぶ

55歳男性。高血圧、糖尿病で通院中。動機を主訴に受信され新規に心房細動が見つかった。

→心房細動の血栓塞栓症の1次予防として抗凝固薬の適応となるだろう。CHADS2スコアでは高血圧、糖尿病で2点で適応。出血リスクはHAS―BLEDスコアで高血圧のみの1点。ちなみにHAS―BLEDスコアの3点以上の場合は半年間の重大な出血リスクは4〜6%と言われている。

処方:イグザレルト15mg1錠分1

80歳男性。高血圧、CCr40のCKD。ADLは部分介助。体重50kg、定期外来で心房細動が見つかった。頸静脈怒張や浮腫などはなく体液貯留所見はなく、心雑音は聴取されない。肝機能、甲状腺機能は正常であった。

→HAS―BLEDスコア3点。CHADS2スコアでは3点でもちろん適応であるが、出血と血栓のリスクを天秤にかけて処方する。(多くは処方するがあくまで症例で判断)

この場合では出血リスクのプロファイルにやや優れているエドキサバン(リクシアナ)の低容量30mg1錠分1を洗濯した

さらに進んで

初発の心房細動、未治療の心房細動を見たときは甲状腺機能をルールアウトするべき。甲状腺機能亢進症で心房細動を発症している可能性があるから。

CHADS2スコア1点であっても年間2.8%の脳梗塞リスクがあることは無視できない。65歳以上、血管疾患の既往、女性をリスクに加えたCHA2DS2―VAScスコアの方が優れている。

ではなぜ日本のガイドラインではCHADS2スコアが推奨されている?

→女性というリスクに関しては65歳未満で他に器質的心疾患を伴わない場合単独では危険因子にならないことが判明している。なので例えば他に既往のない55歳女性の心房細動については一般的には抗凝固薬の適応とならない。

喘息発作を帰宅させる時の対応

はじめに

喘息発作は当直をしていると稀ならず出くわす疾患の一つであるが、その入院させるか帰宅させるかに悩む場面は多い。今回は喘息発作の救急対応後に患者を帰宅させるときの対応についてまとめる。

喘息発作の入院適応

・高度および重篤の場合

・中等度発作の場合、吸入薬や全身ステロイド治療などで2−4時間の治療で反応不十分あるいは1−2時間の治療で反応なしの場合

・救急受診までに症状が数日〜1周間程度続いている場合

・過去に気管支喘息で入院歴がある場合(重症化するリスクがある)

帰宅させる時の対応

・β刺激薬の吸入は複数回できるが(30分間あけて3回までなど)最終のβ刺激薬の吸入を終えてから1時間以上経過して、症状が落ち着いておりwheezeが消失している場合

・メプチンエアーや経口ステロイド(プレドニン®)も処方して帰宅させる(プレドニンは0.5mg/kg/day分を3日〜5日分処方する。体重50kgであれば25mgほど)。メプチンは発作に対して使用するものだがステロイドは予防的投与。

・喘息において特に大事なことは発作の予防である。喘息は可逆的な気管支の炎症と言われていたが、発作を繰り返し起こすと慢性的に気管支の狭窄状態になってしまう。よって長期コントロールで喘息発作を起こさせないことが何よりも重要である。そのことをしっかりと教育してかかりつけ医へ紹介状を記載しつなぐことが大事。

風邪診療 鼻水が主症状の場合

はじめに

・鼻水を主症状とする場合、鼻症状メインの風邪かもしくはアレルギー鼻炎、細菌性副鼻腔炎の鑑別が必要となってくる。しかしこれらの疾患は初診で診断をつけて治療を開始しなくても、自然軽快したりそれほど重症にならないなどの点からそれほど重要視されるものではない。しかしどのような場合に抗菌薬を処方するかなど判断は難しい。実際感冒症状の後の副鼻腔炎はライノウイルスやパラインフルエンザなどのウイルス性がほとんどで細菌性は0.5%~2.0%と言われている。さらに細菌性であってもその多くは抗菌薬は不要とされているためその線引きを明確にしておこう。

・膿性鼻水は細菌性か?

粘膜上皮細胞が傷害を受ける→炎症細胞が浸潤し膿性鼻汁・膿性痰(傷害を与えるものは細菌性の可能性もあるが、ウイルスや化学物質の可能性もある)

さらに風邪が良くなる過程で水様鼻水がだんだんと黄色で粘稠度が増してくるがこれは風邪自体が改善してきている過程であり、膿性鼻汁=細菌感染ではない。

アレルギー性鼻炎とウイルス性鼻炎の特徴

細菌性副鼻腔炎とウイルス性副鼻腔炎の鑑別

細菌性副鼻腔炎の特徴

・症状が二峰性

・片方側の頬部痛

・うつむいた時に前頭部もしくは頬部の重い感じ

・上歯痛(+LR2.5 -LR0.9)

・病歴上鼻汁色調の変化(+LR1.5 -LR0.5)

・身体所見で膿性鼻汁の確認(+LR2.1 ―LR0.7)

・血管収縮薬・抗アレルギー薬に反応が悪い(+LR2.1 -LR0.7)

・transillumination test陽性(+LR1.6 -LR0.5)

この中で特に注目すべきは二峰性の病歴であることである。明確なデータはないが、さらに咳・鼻水・咽頭痛の3症状に加えて発熱が二峰性に出れば細菌性の可能性が高くなる。

病歴では「最初は咳・鼻水・37度の発熱を認めて3日ぐらいでどれも改善したけど、その後数日して鼻水が悪化し発熱も38度でた」など

では、細菌性副鼻腔炎の可能性が高い!→抗菌薬処方か?

前例処方というわけではなく多くは自然軽快する。だから基準は

初診の時点で以下2つmの条件を満たす

・強い片側の頬部の痛み・主張、発熱がある

・鼻炎症状が7日以上持続、かつ頬部の痛み・圧痛と膿性鼻汁、二峰性の病歴がある

うっ血除去薬や鎮痛薬を7日以上処方して経過を診ている場合

・上顎、顔面の痛みがある

・発熱が持続する。

ちなみに治療適応の判断にX線検査やCTは?

X線は感度が低く、CTは感度はいいけど偽陽性が多い。→わざわざ撮影しなくてもってゆう感じ。

専門科にコンサルトする場面

→眼窩周囲浮腫、眼球位置異常、視野異常(複視、視力低下)、眼筋麻痺、激しい痛みなどであるが、症状が強くて見きれなくなったらということ!

ちなみにCompromised host(DM、FN患者など)はムコール、アスペルギルスなど侵襲性の真菌感染へと進展する場合があるので注意が必要である。

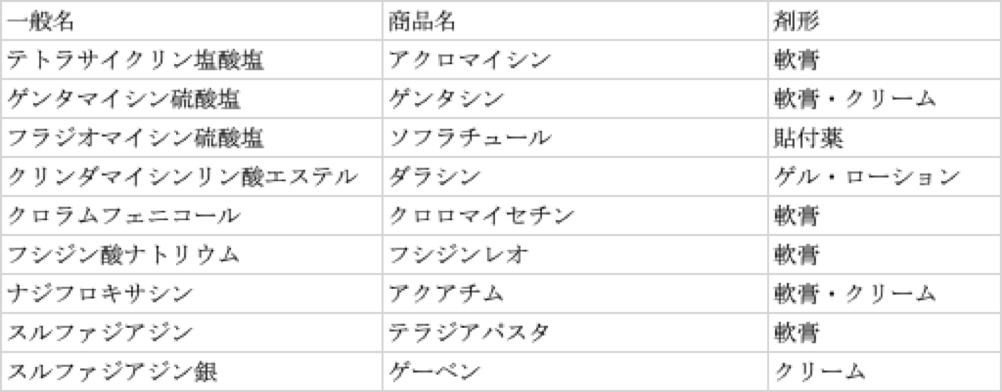

治療適応がある細菌性副鼻腔炎の処方例

・アモキシシリン250mg6CP分3 5〜7日

・オーグメンチン3CP+アモキシシリン3CP いずれも分3 5〜7日

+カルボシステイン500mg1回1錠 1日3回

これらに加えて症状に対する感冒薬

・クリンダマイシン150mg 1日4回 5〜7日

・クラリスロマイシン200mg 1日2回 5〜7日

・アジスロマイシン500mg 1日1回3日間 もしくは1回2gのみ

保湿剤まとめ

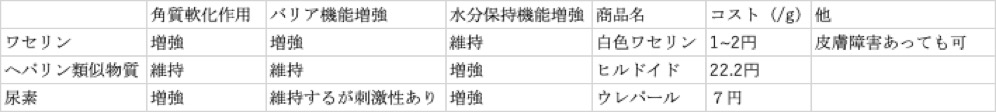

保湿剤は下表3種類のみ

それぞれの特徴は?

ワセリン:油脂性基剤を主とした保湿剤。油なので加湿効果は見込めない。保護(バリア機能)するだけと考えるので比較的潤っている入浴後に使用すると効果的。バリア機能がある反面ベタつきが多いのが難点。落とす際も水だけでは落ちにくく石鹸などで洗い流す必要がある。服につくと汚れとして残る可能性が高いのであまり好まれない。

ヘパリン類似物質:クリーム剤を中心によく処方されている。水分保持に強く人気がある。保湿剤の中では比較的高価であり25g:555円、50g:1110円。ジェネリックでも2/3ほどの値段で高い。

剤形にはローション、フォームなどもありローションはクリームよりサラサラして使用感がよく、伸びが良いがバリア機能は落ちる。フォームは泡なのでローションより広範囲に広げやすくがよりバリア機能は落ちる。

尿素:ウレパール、パスタロンなど。角質の軟化を得意とする。搔き壊しなどの創傷を伴う皮膚では刺激がある。

使い分けポイント!!

ワセリンは水分保持機能を増強しないが角質軟化作用とバリア機能を増強させる。びらんや潰瘍があっても使用可能。安いがベタつきがあるのが難点。

ヒルドイドは水分保持機能を増強させるが角質軟化作用・バリア機能は維持させるにとどまる。

ウレパールは角質軟化作用を増強させるが皮膚刺激性がある。

症例

高血圧と脂質異常症で通院中の72歳男性。定期受診の際に「最近、乾燥肌なのか痒みが酷いです。特に風呂上がりがひどくて、何かいい薬はありませんか?」と尋ねられた。

→冬の時期ならば暖房などによる室内乾燥に気をつけること、可能であれば加湿器を併用すること、それ以外に入浴後に皮膚をタオルでこすり過ぎないこと、痒いとことをかかないことを指導した上で、まずは外用薬としてワセリンを使用しベタつきがきになるようであればヒルドイドへの切り替えをする方針になった。1日1回以上風呂の後に塗布するようにお願いした。

オピオイド(医療用麻薬)についてまとめ 等換算表

オピオイドについて

オピオイド(医療用麻薬)は末期患者(特にがん性疼痛がコントロールできない)に対してQOLを改善する目的で使用される。患者によってはこのような緩和医療に拒否反応を示す人も一定するおり導入には十分な説明が必要である。今回はオピオイドについての知識をまとめる。

等換算表はこの記事の最後に載せている。

痛みはその機序から以下のような分類がされている。

がん疼痛に対してオピオイドを使用する際には以下のようなWHOが提唱している原則がある。

WHO方式ガン疼痛治療法の5原則

- 経口的に(by mouth)

がんの痛みに使用する鎮痛薬は、簡便で、用量調節が容易で、安定した血中濃度が得られる経口投与とすることが最も望ましい。しかし、嘔気や嘔吐、嚥下困難、消化管閉塞などのみられる患者には、直腸内投与(坐剤)、持続皮下注、持続静注、経皮投与(貼付剤)などを検討する必要がある。(貼付剤では消化器症状は出にくいためスイッチには注意が必要)

- 時刻を決めて規則正しく(by the clock)

痛みが持続性である時には、時刻を決めた一定の使用間隔で投与する。通常、がん疼痛は持続的であり、鎮痛薬の血中濃度が低下すると再び痛みが生じてくる。痛みが出てから鎮痛薬を投与する頓用方式は行うべきではない。

加えて、突出痛に対しては、レスキュー・ドーズが必要になる。このため、鎮痛薬の定期投与と同時にレスキュー・ドーズを設定し、患者に使用を促すことも重要である。

- 除痛ラダーにそって効力の順に(by the ladder)

鎮痛薬は、「WHO三段階除痛ラダー」が示すところに従って選択する。ある鎮痛薬を増量しても効果が不十分な場合は、効果が一段強い鎮痛薬に切り替える。重要なことは、患者の予測される生命予後の長短にかかわらず、痛みの程度に応じて躊躇せずに必要な鎮痛薬を選択することである。またオピオイド使用時も、非オピオイド鎮痛薬を併用すること、さらに必要に応じて鎮痛補助薬を併用することが重要である。

①軽度の痛みには、第一段階の非オピオイド鎮痛薬を使用する。これらの薬剤は、副作用と天井効果*により標準投与量以上の増量は基本的には行わない。なお、痛みの種類によっては、第一段階から鎮痛補助薬を併用する。

②非オピオイド鎮痛薬が十分な効果を上げない時には、「軽度から中等度の強さの痛み」に用いるオピオイドを追加する。この段階でも必要により鎮痛補助薬の使用を検討する。

③第二段階で痛みの緩和が十分でない場合は、第三段階の薬剤に変更する。非オピオイド鎮痛薬は可能な限り併用する。それぞれのオピオイドの特性を理解したうえで薬剤の選択を行うことが重要であり、基本的には1つの薬剤を選択する。モルヒネやフェンタニル、オキシコドンなどの強オピオイドは、増量すれば、その分だけ鎮痛効果が高まる。第三段階でも必要により鎮痛補助薬の使用を検討する。

- 患者ごとの個別的な量で(for the individual)

個々の患者の鎮痛薬の適量を求めるには効果判定を繰り返しつつ、調整していく必要がある。その際、非オピオイド鎮痛薬や弱オピオイドであるコデインには天井効果があるとされる一方で、モルヒネ、オキシコドン、フェンタニルなどの強オピオイドには標準投与量というものがないことを理解しておくことが重要である。適切なオピオイドの投与量とは、その量でその痛みが消え、眠気などの副作用が問題とならない量である。増量ごとに痛みが緩和すれば、その鎮痛薬を増量することで緩和できる可能性が大きい。レスキュー・ドーズを使用しながら、十分な緩和が得られる定期投与量(1日定期投与量とレスキュー・ドーズ1回量)を決定する。

- その上で細かい配慮を(with attention to detail)

痛みの原因と鎮痛薬の作用機序についての情報を患者に十分に説明し協力を求める。時刻を決めて規則正しく鎮痛薬を用いることの大切さの説明と、予想される副作用と予防策についての説明はあらかじめ行われるべきである。また、治療による患者の痛みの変化を観察し続けていくことが大切である。痛みが変化したり、異なる原因の痛みが出現してくる場合には、再度評価を行う。その上で、効果と副作用の評価と判定を頻回に行い、適宜、適切な鎮痛薬への変更や鎮痛補助薬の追加を考慮することが重要である。がんの病変の治療(外科治療や放射線治療、化学療法など)によって痛みの原因病変が消失あるいは縮小した場合は、オピオイドの漸減を行う。神経ブロックなどにより痛みが急激に弱まった時は、投与量の急激な減量(もとの量の25%程度に減量)が必要な場合もある。その際には突然の中止は避け、離脱症候群*に注意したうえでの計画的な減量が必要である。その他、患者の病態の把握は欠かすことができない。肝機能障害、腎機能障害のある場合は特に注意が必要である。高齢者はオピオイドの薬物動態が変化しているため少量からの開始が基本である。加えて、不安・抑うつなどの患者の精神状態に配慮していくことは、円滑な疼痛治療を行ううえで非常に重要である。

オピオイドの副作用

- 嘔気、便秘、呼吸抑制、薬物依存、縮瞳をきたし見えにくくなる

嘔気には数日〜Ⅰ週間程度で耐性が見られるため制吐薬はⅠ週間程度で中止。

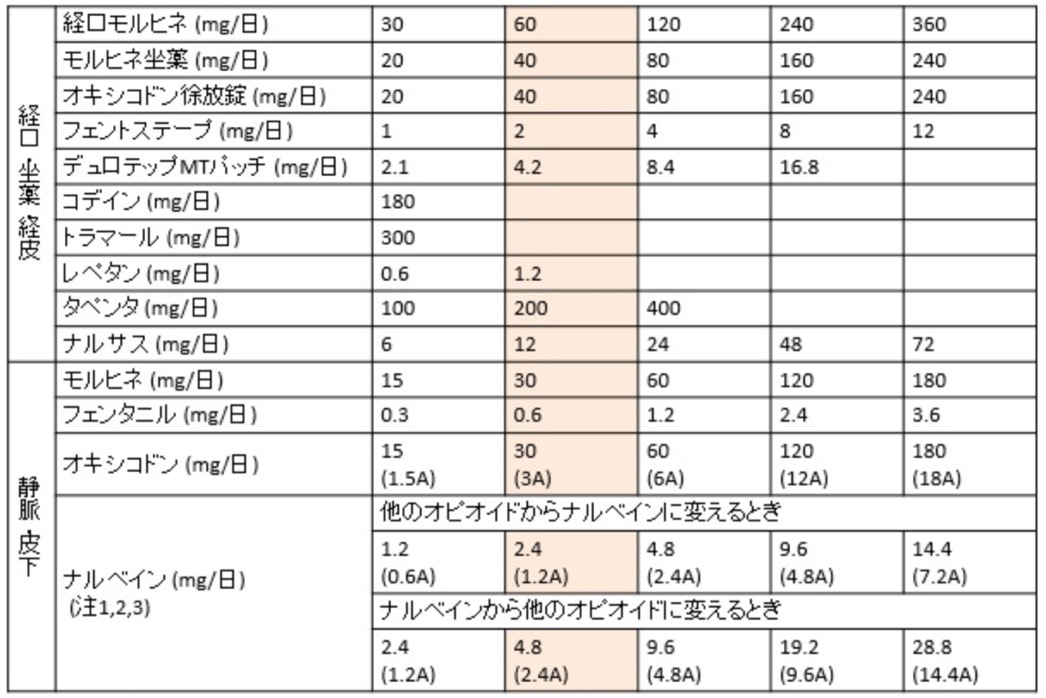

オピオイド力価換算表(覚える必要は全くないが必要な時に出せるようにしておく)